Arbeitsgruppe Kopfschmerz

Leitung: PD Dr. med. Stefanie Förderreuther & PD Dr. med. Ruth Ruscheweyh

Leitung bis 9/2024: Prof. Dr. med. Andreas Straube

Forschungsgruppe: Dr. med. Katharina Kamm, Dr. med. Cem Thunstedt, Dr. med. Rachel-Maria Zwergal, M. Sc. Psych. Florentine Schuhr, Dr. med. univ. Alexander Gerschmann, Qiao Zhou, Tim Pauli, Franziska Röthel

Kooperationen: PD Dr. Enrico Schulz und Veronica Meedt (Radiologie), PD Dr. Jan-Hinnerk Mehrkens und PD Dr. Tobias Greve (Neurochirurgie), Prof. Shahnaz Azad (Schmerzambulanz), PD Dr. Filipp Filippopulos (Deutsches Schwindel- und Gleichgewichtszentrum DSGZ), PD Dr. Roman Schniepp (Institut für Notfallmedizin), Prof. Dr. Jörg Scheidt (Hochschule Hof), PD Dr. Charly Gaul und Dipl.-Psych. Anna-Lena Guth (Kopfschmerzzentrum Frankfurt)

Unsere Forschungsschwerpunkte sind:

Innovationsfondsprojekt MIGRA-MD

MIGRA-MD – Strukturierte fachärztliche Migräneversorgung – multimodal und digital

Das Innovationsfondsprojekt MIGRA-MD zur Verbesserung der Migräneversorgung ist im Juni 2025 gestartet und wird innerhalb eines Konsortiums von 10 Projektpartnern unter unserer Leitung durchgeführt. Das Projekt wurde gemeinsam mit der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft (DMKG) konzipiert und wird vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) mit 5,3 Millionen Euro gefördert (Link). Die Patientenrekrutierung beginnt im März 2026.

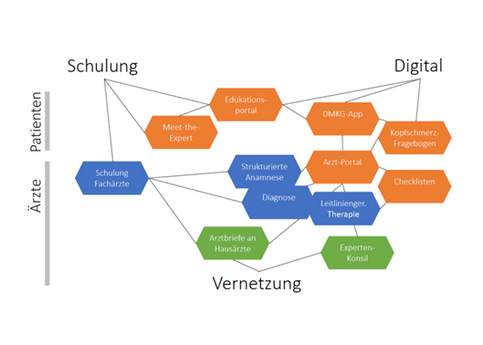

Ziel von MIGRA-MD ist es, die leitliniengerechte Behandlung von Migränepatienten und sowie die Therapiesteuerung („richtige Behandlung für den richtigen Patienten“) zu verbessern. Dazu kombiniert MIGRA-MD fachärztliche Behandlung, digitale Kopfschmerzdokumentation (mithilfe der DMKG-App und dem Kopfschmerzregister der DMKG, siehe unten) und digitale Schulungsangebote für Ärzte/Ärztinnen und Patienten/Patientinnen. Dabei sollen Patienten und Patientinnen insbesondere auch zu nichtmedikamentösen Möglichkeiten der Migränebehandlung informiert und motiviert werden.

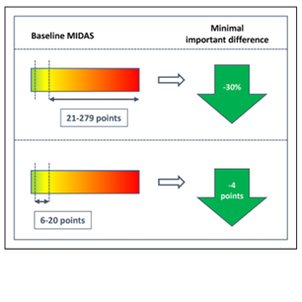

Die Wirksamkeit der neuen Versorgungsform wird in einer randomisiert-kontrollierten Studie an insgesamt 1000 Migränepatienten und 50 deutschlandweit teilnehmenden Praxen/Zentren untersucht. Primäre Endpunkte sind die Reduktion der Kopfschmerztage und der Beeinträchtigung nach 3 Monaten. Sekundäre Endpunkte erfassen unter anderem den Verlauf über 12 Monate. Es erfolgt auch eine Prozessevaluation und eine gesundheitsökonomische Evaluation.

Projektleitung: PD Dr. Ruth Ruscheweyh, Dr. med. univ. Alexander Gerschmann

Migräne

Migräne ist eine primäre Kopfschmerzerkrankung. Sie ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen, unter der ca. 10 % der Bevölkerung leiden und die zu einer starken Beeinträchtigung der Lebensqualität führen kann.

Die Diagnostik und Behandlung der Migräne zählt zu den Schwerpunkten des Oberbayerischen Kopfschmerzzentrums.

Darüber hinaus beteiligen wir uns an Studien zur Wirksamkeit von medikamentösen Therapien für die episodische und chronische Migräne, wie z. B. zu (1) CGRP-/Rezeptor- Antikörpern, die als Migräneprophylaxe eingesetzt werden, sowie zu (2) CGRP-Rezeptor-Antagonisten („Gepante“), die akuttherapeutisch aber auch prophylaktisch eingesetzt werden können, und (3) Botulinumtoxin zum prophylaktischen Einsatz bei Migräne. Die Untersuchungen in einem europäischen Verbundprojekt haben bereits wichtige Real-World Daten zur Wirksamkeit von CGRP-basierten Therapien und Botulinumtoxin geliefert (Link, Link).

Projektleitung: Dr. med. Cem Thunstedt, PD Dr. med. Ruth Ruscheweyh

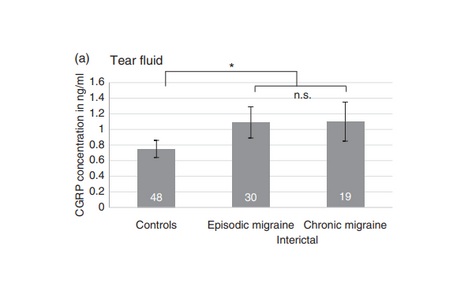

Außerdem untersuchen wir die CGRP-Freisetzung bei Patientinnen und Patienten mit Migräne in und außerhalb der Attacke. Dabei konzentrieren wir uns v.a. auf den Nachweis in der Tränenflüssigkeit (Link).

Projektleitung: Dr. med. Katharina Kamm, PD Dr. med. Ruth Ruscheweyh

Vestibuläre Migräne: Kopfschmerz und Schwindel in der Notaufnahme

Schwindel und Kopfschmerz sind die häufigsten Gründe für eine neurologische Konsultation in der Notaufnahme. Treten beide Symptome zusammen auf, sind mit Abstand die häufigsten Differentialdiagnosen die vestibuläre Migräne („Schwindelmigräne“) oder ein Schlaganfall der sogenannten hinteren Strombahn im Gehirn. Eine schnelle Unterscheidung ist hier im Akutfall extrem wichtig für die korrekte Therapieentscheidung. Wir analysieren und untersuchen Faktoren, die eine patientenindividuelle Risikoabschätzung in der Notaufnahme erlauben und die leicht in den klinischen Alltag implementiert werden können.

Projektleitung: Dr.med.Rachel-Maria Zwergal, Bettina Roßmeisl (DSGZ), PD Dr. Filipp Filippopoulos

Clusterkopfschmerz

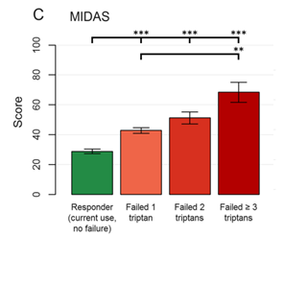

Der Clusterkopfschmerz zählt zu den selteneren primären Kopfschmerzen. Er ist durch stärkste, einseitige Schmerzen, die in der Regel um das Auge lokalisiert sind, charakterisiert. Unsere Schwerpunkte sind die Untersuchung der iktalen und interiktalen CGRP-Freisetzung bei Clusterkopfschmerz-Patienten und -Patientinnen sowie die Entwicklung und Validierung von Instrumenten zur Erfassung der krankheitsassoziierten Beeinträchtigung.

In diesem Zusammenhang wurde der Cluster Headache Impact Questionnaire (CHIQ) zur Messung von Clusterkopfschmerz-bezogener Beeinträchtigung entwickelt und validiert (Link). Validierte englische und italienische Übersetzungen stehen ebenfalls zur Verfügung. Der CHIQ ist frei verfügbar.

Projektleitung: Dr. med. Katharina Kamm, PD Dr. med. Ruth Ruscheweyh

Höhenkopfschmerz

Der Höhenkopfschmerz ist ein Kopfschmerz, der bei einem längeren Aufenthalt in einer Höhe > 2500m auftreten kann. Die Pathophysiologie ist weitgehend unverstanden, allerdings gibt es Hinweise für eine Aktivierung des trigemino-autonomen Systems. Die in der Arbeitsgruppe etablierte Bestimmung von CGRP in der Tränenflüssigkeit ermöglicht es, die Aktivierung des trigeminalen Systems bei Personen während eines Aufenthalts in großer Höhe zu untersuchen.

Projektleitung: Dr. med. Katharina Kamm, Prof. Dr. med. Andreas Straube

Visual Snow Syndrom

Das Visual Snow Syndrom ist keine Kopfschmerzerkrankung im eigentlichen Sinn. Hier kommt es zu Sehstörungen, die Anlass zur Verwechslung mit einer visuellen Migräneaura geben können. Patienten und Patientinnen, die unter einem Visual Snow Syndrom leiden, nehmen kleine, sich bewegende Punkte, ähnlich einem „TV-Rauschen“ im ganzen Gesichtsfeld wahr. Das Visual Snow Syndrom ist eine seltene neurologische Erkrankung, die vergleichsweise wenig erforscht ist. In den vergangenen Jahren haben wir beispielsweise die Kontrastwahrnehmung und Wahrnehmungsgenauigkeit bei Visual Snow untersucht und auch künftig wird die physiologische Einordnung der Erkrankung einer unserer Forschungsschwerpunkte sein.

Projektleitung: Prof. Dr. med. Andreas Straube, Dr. Thomas Eggert, PD Dr. Ruth Ruscheweyh

Trigeminusneuralgie

Die Trigeminusneuralgie ist ein sehr charakteristischer Gesichtsschmerz mit kurzen, extrem schmerzhaften, elektrisierend einschießenden Schmerzattacken. Bei vielen Patienten und Patientinnen ist sie gut medikamentös oder invasiv behandelbar, bei manchen im Verlauf aber refraktär auf die üblichen Therapien. Wir interessieren uns für neue Therapieoptionen, z.B. Botulinumtoxin. Wir untersuchen außerdem in Kooperation mit der Klinik für Neurochirurgie und der Schmerzambulanz am Klinikum Großhadern die Beeinträchtigung bei Trigeminusneuralgie mithilfe eines neu entwickelten Fragebogens (Trigeminal Impact Questionnaire, TIQ).

Projektleitung: Dr. med. Rachel-Maria Zwergal, PD Dr. med. Ruth Ruscheweyh, Franziska Röthel

Außerdem untersuchen wir die therapierefraktäre Trigeminusneuralgie. Während vielen Patienten und Patientinnen durch medikamentöse Behandlungen und neurochirurgische oder radiochirurgische Eingriffe gut geholfen werden kann, verbleibt ein kleiner Teil von Patienten und Patientinnen, der schwer zu behandeln ist und auch häufig zur überbrückenden Akuttherapie stationär aufgenommen werden muss. Wir analysieren die aktuelle Versorgungssituation und untersuchen Risikofaktoren, die ein besonders schlechtes Ansprechen auf die Therapie prädizieren.

Projektleitung: Dr. med. Rachel-Maria Zwergal

Neu aufgetretener täglicher Kopfschmerz

Der neu aufgetretene täglicher Kopfschmerz (new daily persisting headache, NDPH) ist charakterisiert durch an einem bestimmten Tag neu aufgetretene und ab da für mindestens 3 Monate durchgehend täglich vorhandene Kopfschmerzen. Er wird als primärer Kopfschmerz eingeordnet, aber ein Auftreten zusammen mit viralen Infekten (z.B. COVID-19) wird immer wieder berichtet. Der neu aufgetretene tägliche Kopfschmerz spricht oft schlecht auf Akuttherapie und Kopfschmerzprophylaktika an. Gemeinsam mit anderen deutschen Kopfschmerzzentren arbeiten wir an einer besseren Beschreibung dieser Kopfschmerzart und wirksamer Therapien.

Projektleitung: Dr. med. univ. Alexander Gerschmann und PD Dr. Ruth Ruscheweyh

Inflammasom

Wir untersuchen die Rolle von Entzündungsparametern, insbesondere des angeborenen (innaten) Immunsystems, bei verschiedenen Kopfschmerzerkrankungen (chronischer Migräne, Kopfschmerzen bei Post-COVID-19-Syndrom, neu aufgetretener täglicher Kopfschmerz) im Vergleich zu gesunden Kontrollen (Link).

Projektleitung: Prof. Dr. med. A. Straube, Qiao Zhou

Psychologische Faktoren bei Kopf- und Gesichtsschmerzerkrankungen

Psychologische Faktoren stehen in Zusammenhang mit der Schmerzwahrnehmung einerseits und dem Verhalten infolge von (Kopf-) Schmerz andererseits. Am Oberbayerischen Kopfschmerzzentrum untersuchen wir anhand von Fragebogen-Studien den Zusammenhang von verschiedenen psychologischen Faktoren wie Ängsten oder der Selbstwirksamkeitserwartung mit Kopfschmerz und kopfschmerzbedingter Beeinträchtigung (Link). Aktuell untersuchen wir insbesondere die anhaltende Beeinträchtigung von Clusterkopfschmerz-Patienten und -Patientinnen zwischen den Clusterkopfschmerz-Episoden. Diese qualitative Untersuchung wird mithilfe eines semistrukturierten Interviews durchgeführt, in Kooperation mit dem Kopfschmerzzentrum Frankfurt.

Projektleitung: M. Sc. Psych. Florentine Schuhr, PD Dr. med. Ruth Ruscheweyh, Dr. med. Katharina Kamm

Struktur-Analyse der Hochschulkopf- und Gesichtsschmerzambulanzen in Deutschland

Darstellung des Ist-Zustandes der Hochschulambulanzen und Aufbau einer Plattform für gemeinsame Aktivitäten. Dazu wurde eine Umfrage unter den deutschen Hochschulambulanzen durchgeführt, deren Ergebnisse aktuell zur Veröffentlichung vorbereitet werden.

Projektleitung: Prof. Dr. med. A. Straube, PD Dr. Tim Jürgens (Güstrow)

Versorgungsforschung: Kopfschmerzregister der DMKG

Das Kopfschmerzregister der Deutschen Migräne - und Kopfschmerzgesellschaft (DMKG) ist ein seit 2020 laufendes deutschlandweites Projekt, das die Versorgungsstruktur von Kopfschmerzpatienten und -patientinnen in Deutschland erfasst sowie den Behandlungsprozess unterstützt und vereinfacht (www.kopfschmerzregister.de). Die Kopfschmerzambulanz der LMU ist maßgeblich an der Konzeption und Weiterentwicklung des DMKG-Kopfschmerzregisters beteiligt. Es sind bereits mehrere Publikationen entstanden:

Akutmediation bei Migränepatienten

Basisdaten des DMKG-Kopfschmerzregisters

Projektleitung: PD Dr. med. Ruth Ruscheweyh