Topp-Spell

Topp-Spell Rechtschreibentwicklung: Welche Fertigkeiten im Vorschulalter sagen die späteren Rechtschreibfähigkeiten vorher?

Ergebnisse der "Topp-Spell Studie"

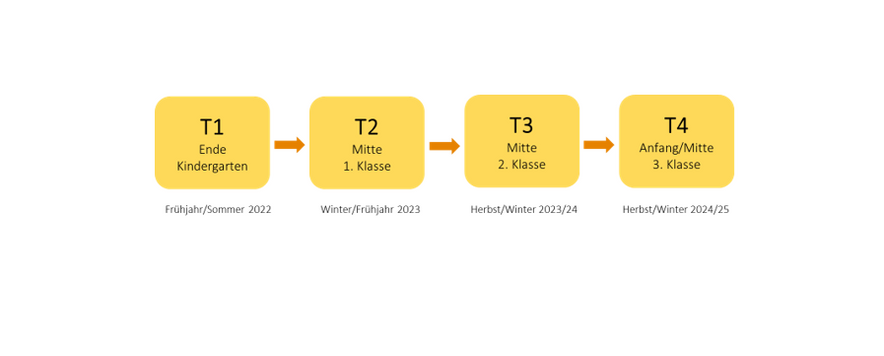

Hiermit möchten wir darüber informieren, dass die Datenerhebung innerhalb der Topp-Studie abgeschlossen ist. Die Daten wurden zu vier Zeitpunkten erhoben – im Kindergarten, in der 1. Klasse, 2. Klasse und 3. Klasse – und insgesamt haben 328 Kinder an allen vier Erhebungszeitpunkten teilgenommen.

Wir werden regelmäßig Ergebnisse der Studie hier vorstellen. Die Ergebnisse helfen uns, die Entwicklung der Rechtschreibung besser zu verstehen – mit dem Ziel, langfristig gezieltere Förderangebote für Kinder entwickeln zu können.

Die ersten Ergebnisse finden Sie unten im Link.

Außerdem haben wir bereits einige der Ergebnisse auf internationalen Konferenzen einem wissenschaftlichen Publikum präsentiert (u.a. in Porto, Kopenhagen, Straßburg und Rostock) und konnten erste Ergebnisse in Fachzeitschriften veröffentlichen (hier der Link zu den Artikeln auf Englisch: Sound-symbol learning; Predictors of early spelling skills).

Sollten Sie Fragen zur Studie haben, so melden Sie sich gerne bei Frau Dr. Heike Mehlhase unter der Nummer: 089–440056929 oder am besten per E-Mail: PSK.Topp-Spell@med.uni-muenchen.de und wir rufen Sie zurück.

Im Namen des Projektteams bedanken wir uns ganz herzlich bei allen teilnehmenden Familien!

PD Dr. Kristina Moll

Projektleiterin

Deutsch:

Ziel des Projektes ist es

- Fertigkeiten im Vorschulalter zu identifizieren, welche die Rechtschreibentwicklung vorhersagen und

- Prozesse zu identifizieren, welche die orthografische Verarbeitung bei Kindern mit und ohne Rechtschreibproblemen erklären.

Entsprechend dieser Ziele besteht das Projekt aus zwei Teilen:

Der erste Teil ist eine Längsschnittstudie, in der die Entwicklung der Rechtschreibfähigkeiten vom Kindergartenalter (Vorschule) bis zur 3. Klasse untersucht wird.

Hierzu werden mögliche Vorläuferfertigkeiten des Rechtschreibens im Kindergarten erhoben und im weiteren Verlauf kognitive Prozesse und Fertigkeiten untersucht, von denen wir wissen oder vermuten, dass sie den Rechtschreiberwerb beeinflussen (z.B. Lautwahrnehmung, Gedächtnisleistung und Graphomotorik).

Der zweite Teil des Projektes untersucht das orthografische Wissen, welches eine entscheidende Rolle für die Rechtschreibung spielt, bei Kindern mit typischer und atypischer Rechtschreibentwicklung. Hierzu erfassen wir in einer Lernaufgabe, wie Kinder die Schreibungen von neuen Wörtern lernen und diese im Gedächtnis abspeichern. Des weiteren untersuchen wir mittels Elektoenzephalographie (EEG) wie das Gehirn Wortschreibungen verarbeitet.

English:

The aim of the project is

- to identify early predictors (in kindergarten) of spelling development, and

- to identify the processes associated with typical and atypical orthographic processing in primary school children.

Following these aims, the project is consists of two parts:

The first part is a longitudinal study assessing the cognitive foundations of spelling development from the end of kindergarten to mid of 3rd grade.

To this end, possible precursor skills are assessed in kindergarten, and cognitive processes and skills that are supposed to influence spelling acquisition (e.g., phoneme identification, working memory, and graphomotor skills) are examined in the later course.

The second part focuses on orthographic knowledge, which is crucial for spelling words correctly. We will study how children learn the spellings of novel words and how they are stored in memory. Furthermore, we will use electroencephalogram (EEG) to examine the neurophysiological correlates of orthographic processing in children with typical and atypical spelling development.

Deutsch:

Theoretischer Hintergrund:

In vielen Orthografien, wie dem Deutschen, gibt es eine Reihe von Wörtern mit inkonsistenter Laut-Buchstabe-Zuordnung (Phonem-Graphem-Zuordnung). So kann beispielsweise der lang ausgesprochene Vokal /a:/ durch drei verschiedene Grapheme verschriftlicht werden: ‘a’, ‘aa’ und ‘ah’ (wie in Tal, Saal, Wahl).

Eine korrekte Verschriftlichung dieser Wörter kann daher nur erfolgen, indem Kinder diese wortspezifischen Schreibungen im Langzeitgedächtnis abspeichern.

Die Prozesse, die dem Aufbau solcher wortspezifischen Gedächtniseinträge zugrunde liegen sind jedoch noch unzureichend verstanden. Wir wollen mit dem vorliegenden Projekt diese Lücke schließen und die Entwicklung der Rechtschreibfähigkeiten und insbesondere der orthografischen Verarbeitung, näher untersuchen.

Unsere Forschungsfragen sind:

- Welche kognitiven Faktoren (z.B. Lautverarbeitung, Gedächtnisleistung, visuelle Fertigkeiten) liegen dem Aufbau wortspezifischer Gedächtniseinträge zugrunde?

- Wie interagieren und entwickeln sich diese Faktoren im Laufe des Rechtschreiberwerbs?

- Worin bestehen die Probleme beim Aufbau wortspezifischer Gedächtniseinträge und in der orthografischen Verarbeitung für Kinder mit Rechtschreibschwierigkeiten?

Um diese Fragen zu beantworten beinhaltet das Projekt zwei Teile:

Im ersten Teil (Längsschnittstudie) sollen beim ersten Erhebungszeitpunkt mögliche Vorläuferfertigkeiten des Rechtschreibens im Kindergarten bei 360 Vorschulkindern erhoben werden. Im weiteren Verlauf werden einmal jährlich bis zur dritten Klasse kognitive Prozesse und Fertigkeiten erfasst und untersucht, wie diese Faktoren mit der Rechtschreibleistung in Zusammenhang stehen.

Im zweiten Teil werden in der 2. Klasse jene Kinder identifiziert, die Probleme im Rechtschreiben haben, sowie eine Gruppe mit altersentsprechender Rechtschreibleistung. In einer Lernaufgabe und einer EEG-Studie soll dann das Lernen neuer Wortschreibungen und die orthografische Verarbeitung in den zwei Gruppen untersucht werden.

English:

Theoretical background:

In many orthographies, such as German, there are a number of words with inconsistent sound-letter mappings (phoneme-grapheme correspondences). For example, the long vowel /a:/ can be spelled by three different graphemes: 'a', 'aa', and 'ah' (as in Tal "valley", Saal "hall", Wahl "election").

Therefore, these words can only be spelled correctly if children have build-up and stored the word-specific spellings in long-term memory. However, the processes underlying the building of such word-specific representations are still not understood.

In the present project, we aim to fill this gap by investigating the development of spelling skills and by examining orthographic processes in typically developing children and children with poor spelling skills.

Our research questions are:

- What cognitive factors (e.g., phoneme identification, working memory, visual skills) underlie the building-up of word-specific representations in long-term memory?

- How do these factors interact and develop over the course of spelling acquisition?

- What are the main problems in building-up word-specific memory entries for children with spelling difficulties?

To answer these questions, the project comprises two parts:

In the first part (longitudinal study) we will assess the cognitive foundations of spelling development. In order to identify the cognitive processes that predict spelling skills, 360 children will be recruited in kindergarten and assessed once a year until mid of third grade.

For the second part, we will identify children with and without spelling problems based on their spelling skills in Grade 2. The two groups will be compared in how they learn novel spellings (learning study), and how their brain is processing words (EEG-study).